«Кубань! С любовью о тебе»

(о краеведческих изданиях – фотокнигах «Кубань старозаветная», «Сокровенная Кубань», «Кубань родимая»)

Трудно представить себе современный мир без фотографии. Человечество с древних времён передавало информацию от поколения к поколению. Вначале – устно от отца к сыну, от деда к внуку. Затем информация фиксировалась в виде зарубок на палочках, дощечках. Появилась письменность, книгопечатание. Открытия разного рода следовали одно за другим. Стремление человечества к прогрессу неудержимо. В литературных источниках имеются описания этапов зарождения и фотографии. Ещё древнегреческий философ Аристотель в 350 году до н. э. описал явление, которое впоследствии получило название «эффект рисующего света».

В течение веков шли поиски светочувствительных материалов, велись эксперименты по выявлению действия света на различные химические вещества. Объяснению сущности процесса фотохимического превращения в веществах в значительной степени способствовало открытие русского химика-любителя, а впоследствии известного дипломата А.П. Бестужева-Рюмина. В 1725 году, занимаясь составлением жидких лечебных смесей, он обнаружил, что под воздействием солнечного света растворы солей железа изменяют свой цвет. Таким образом, за два года до открытия Иоганном Шульце светочувствительности солей серебра, Андрей Петрович открыл явление, с помощью которого возможно было зафиксировать оптическое изображение. Впоследствии этот эффект лег в основу фотокопировального процесса цианотипии.

Основоположниками фотографии принято считать Ж.Н. Ньепса, Л.Ж. Дагера; датой изобретения – 7 января 1839 года, когда на заседании Парижской Академии наук впервые было сделано сообщение о разработанном практическом способе получения изображений, названном впоследствии дагеротипией. Следующий этап развития фотографии – появление калотипии. В 1835 году англичанин У.Г.Ф. Тальбот зафиксировал солнечный луч, применив впервые бумагу, пропитанную хлористым серебром. Если в дагеротипии получалось позитивное зеркальное изображение без возможности получения копий, то в калотипии – негатив, с которого изготавливалось любое количество отпечатков, т.е. фотографии можно было тиражировать.

Следует отметить, что русские ученые также внесли значительный вклад в развитие мировой фотографии. Вот некоторые из этих имен: Л. Эйлер разработал принципы изготовления ахроматической оптики в 1747 году; А.Ф. Греков усовершенствовал метод дагеротипии в 1840 году; С.Л. Левицкий основал фотоотдел Русского Технического общества, впервые применил фотографическую ретушь и электрическое освещение в фотографии в 1842-1851 годах; И.Ф. Александровский изобрёл стереофотоаппарат в 1854 году; Д.П. Езучевский изобрёл многокадровую стереоскопическую фотокамеру с моментальным затвором в 1879 году и первый портативный фотоаппарат в 1880 году; И.В. Болдырев предложил использовать вместо стекла гибкую смоловидную плёночную основу в 1880 году; Л.В. Варнерке изобрёл первый в мире катушечный фотоаппарат, сенситометр в 1870-1880 годах; С.А. Юрковский – моментальный шторно-щелевой затвор в 1882 году.

Первоначально фотография использовалась как способ получения натурных изображений, и первыми фотографами были преимущественно художники. Точность и объективность фотоизображения сделали фотографию одним из наиболее эффективных способов отображения действительности, средством познания окружающего мира. В конце 19 века к фотографии обращались путешественники, натуралисты, этнографы. В 20 веке фотография стала одним из важнейших средств документирования и сохранения информации, составила основу кинематографии, вошла в состав основных технических средств полиграфии и т.д.

До нашей южной провинции модное увлечение докатилось во времена Кавказской войны. Несмотря на военные действия и сложности с передвижением по области, немногочисленные фотографы снимали войсковые сборы, парады, торжества. Камера, приспособления для съемки и химические реактивы были по карману лишь людям небедным. К тому же им приходилось тащить с собой фотопринадлежности весом в сорок-пятьдесят килограммов. Поэтому фотографами были преимущественно люди военные, офицеры или выходцы из офицерской среды.

Стараниями фотографов: любителей и профессионалов, ныне мы имеем возможность видеть жизнь ушедших поколений кубанцев. Предлагаем вашему вниманию серию фотокниг, подготовленных краснодарским издательством «Традиция».

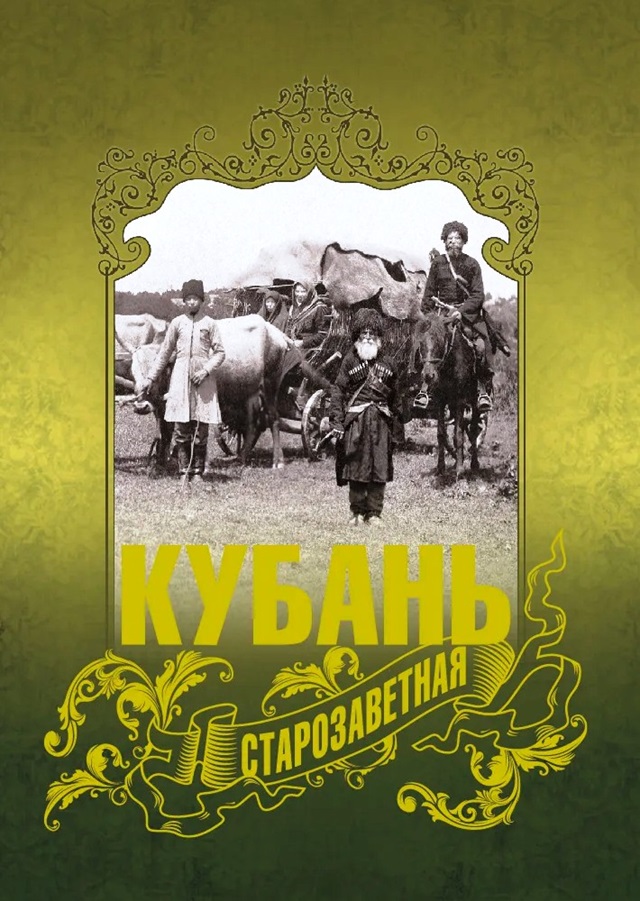

Кубань старозаветная : популярное издание / авт.-сост. Б.Н. Устинов (фото), П.С. Макаренко (текст). – Краснодар : Традиция, 2012. – 324 с. : ил. – ISBN 978-5-91883-052-9.

Данное издание впервые на Кубани в таком объёме представило застывшие на бумаге кусочки жизни наших предков в конце 19 начале 20 веков. Впервые в крае была сделана попытка рассказать и показать посредством чёрно-белой фотографии жизнь кубанцев в то далёкое время. Авторы постарались привнести на страницы этой книги дух канувшей в вечность эпохи. Никто не расскажет о ней лучше, чем сами свидетели того времени. Фотографии сопровождают отрывки из воспоминаний генерала С.А. Венеровского, записки последнего атамана Баталпашинска М.И. Недбаевского, дневники екатеринодарского мещанина С.А. Эрастова, записки О. Стратоновой, писателей казачьего зарубежья Д.Е. Скобцова, Ф. Кубанского, горькие раздумья эмигрантов Ф.И. Елисеева, В.Г. Науменко, радетелей кубанской старины А. Ясыриной, Е. Федоровой и многих других авторов.

Составители издания выразили благодарность учреждениям культуры Краснодарского края и владельцам частных фотоколлекций за предоставленные фотоснимки и информацию. Среди них: Краснодарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына, Краснодарский краевой художественный музей им. Ф.А. Коваленко, Фотоархив Научно-исследовательского центра традиционной культуры ГНТУ «Кубанский казачий хор», историко-краеведческие музеи г. Армавира, Приморско-Ахтарска, Ейска, Новороссийска, Сочи, станиц Бриньковской, Кущёвской, Отрадненской, Павловской, Славянской и др. станиц.

Смотришь на портреты людей той эпохи и поражаешься внутренней раскрепощенности и чувству собственного достоинства, угадываемым в позе и осанке, в штрихах одежды, будь то казак, купец или представитель других сословий. Родоначальником кубанской фотографии был Александр Федорович Рыльский, есаул Кубанского казачьего войска. Первое фотоателье было открыто им в 1865 году, спустя год после окончания Кавказской войны. Сохранились снимки по случаю её окончания. И скорее всего их сделал бывший военный топограф А.Ф. Рыльский. За создание фотоальбома, в котором он запечатлел пребывание на Кубани императора Александра II, ему в декабре 1867 года было присвоено звание «фотограф Его Величества» с правом изображения государственного герба на вывеске своего заведения. Располагалось оно в Екатеринодаре на улице Графской (ныне Советской). Камера Рыльского запечатлела также и портреты кубанцев, и многие знаменательные события из их жизни. Например, торжественное войсковое построение на плацу Екатеринодарской крепости по случаю панихиды по убитым во время Кавказской войны, а также в связи с освящением пожалованных Кубанскому казачьему войску 14 Георгиевских знамен и прочих отличий.

В содержании книги представлены фотоистории восьми казачьих отделов Кубанской области, в том числе и Кавказского отдела. Фотографии уносят нас в начало 20-го века. Читатель может увидеть портретные и коллективные фотографии казаков, виды станции Тихорецкая. Некоторые из представленных фотоснимков сделаны Роллером Викентием Винцентовичем. Викентий Винцентович приехал в Тихорецк из Ростова-на-Дону, обосновался на улице Базарной (современной улице Энгельса) и там же в 1895 году открыл свой салон. Роллер стал первым и, пожалуй, самым успешным и именитым из владельцев фотосалонов на станции Тихорецкая на протяжении четырёх десятилетий.

Семья Роллеров имела широкий круг знакомств, и есть свидетельства, что у них бывали интересные и авторитетные в художественной среде люди. К примеру, известный русский художник Иван Крылов – друг семьи, как-то гостивший у Роллеров, занимался сценографией драматических постановок – писал декорации к спектаклям тихорецких актёров-любителей. Увлекательно и более подробно о первом портретисте В.В. Роллере писал тихорецкий краевед С. Квашин. Его газетный очерк «ОБЪЕКТИВная история», опубликованный в газете Тихорецкие вести в 2014 году хранится в фонде сектора кубановедения центральной городской библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.

Фотографические заведения появлялись и в других городах и крупных станицах Кубанской области. В Канцелярии Начальника Кубанской области были в разное время зарегистрированы документы-прошения и ходатайства от жителей Ейска, Новороссийска, Армавира, ст. Прочноокопской, Майкопа, ст. Баталпашинской о разрешении на открытие фотографии.

Семейные портретные фотокарточки украшали домашние интерьеры, дарились на память, отправлялись по почте, но это было не единственной причиной популярности фотосалонов. Поход к фотографу имел целью совершение определенного ритуала, являвшегося частью культуры городской повседневности. Именно в соблюдении подобных норм и обычаев городского быта происходила самоидентификация обывателей в качестве горожан.

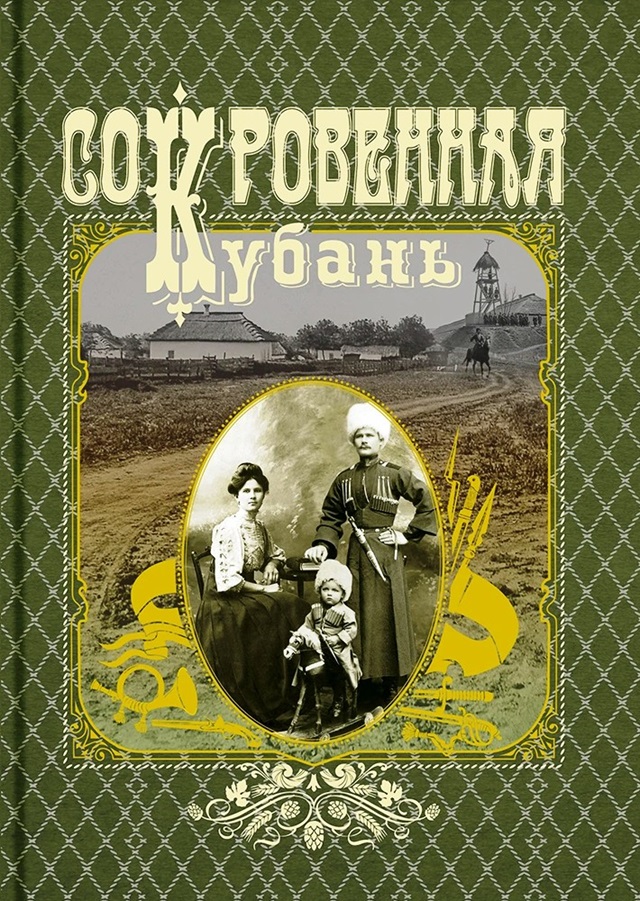

Продолжает знакомить читателя со старинными фотографиями пейзажей кубанских городов и станиц, черноморских курортов, православных храмов и вокзалов, фотопортретами жителей Кубани, а также фотоснимками значимых для региона исторических событий книга «Сокровенная Кубань».

Сокровенная Кубань : фотокнига / авт.-сост. И.Т. Краев, П.С. Макаренко (текст), Б.Н. Устинов (фото). – Краснодар : Традиция, 2022. - 336 с. : ил. - ISBN 978-5-91883-400-8.

«За прошедшие годы издательство накопило сотни фотографий, добытых в архивах, в районных и школьных музеях, семейных альбомах. Мы решили продлить их публикацию. Виды городов и станиц, узнаваемый ландшафт; портреты «на память», групповые снимки ушедших на службу казаков, учеников школ и гимназий, портреты рабочих, врачей, спортсменов, все они смотрят на нас из прошлого с внутренней гордостью в глазах и уверенностью в завтрашнем дне», - говорится в предисловии книги.

В издании содержится восемь глав, которые представляют ценный фактографический материал, посвященный истории Кубани рубежа 19-го - 20-го веков. В них можно найти удивительные фотографии, олицетворяющие прошлое нашего края, которое порой кажется потерянным в современной суете. В главе второй «Прости нас, Господи…» представлены фотографии внутреннего вида и здания храма Св. Николая, разрушенного в 50-х годах 20-го века и групповая фотография попечителей церкви Св. Николая, сделанные в 1908 году на станции Тихорецкая.

В книгу включены несколько фотоснимков английского военного фотографа Роджера Фентона (из архива Библиотеки Конгресса США).

В заключение данной фотокниги имеется список источников фрагментов очерков и воспоминаний, приведённых в издании и список организаций и лиц, представивших фотоснимки и информацию, Тихорецкий историко-краеведческий музей в том числе.

Уникальность фотoкниги «Сокровенная Кубань» в том, что она запечатлела на своих страницах жизнь, давно прошедшую, далёкую, но не забытую. С черно-белых снимков, чудом сохранившихся в старинных семейных альбомах и коллекциях хранителей и собирателей исторического прошлого, удалось собрать великолепное панно дореволюционной жизни Кубани. Общество набирало не только экономическую силу, но и культурную. В 1909 в году в г. Екатеринодаре был основан творческий союз фотографов, который учредители назвали «Кубанское фотографическое общество», которое ставило своей целью популяризацию и развитие фотографии среди жителей Кубанской области. Хорошо сделанные фотографии и через столетие удивляют качеством и сохранностью.

Следующая книга в нашем обзоре – «Кубань родимая». Концептуально она как бы завешает фотоповествование о Краснодарском крае, хотя и вышла в свет ранее предыдущей книги. Поэтому, следуя по воображаемой исторической ленте времени, уместнее рассказать о ней теперь.

Кубань родимая / сост. О.О. Карслидис, Б.Н. Устинов (фото), П.С. Макаренко (текст). - Краснодар : Традиция, 2015. - 344 с. : ил. – ISBN 978-5-91883-211-0.

Перед нами разворачивается панорама жизни кубанцев со второго десятилетия до девяностых годов ХХ столетия: переломные двадцатые и тридцатые годы, трагические и легендарные сороковые, восстановление разрушенного Великой Отечественной войной народного хозяйства, молодёжные шестидесятые и семидесятые и завершающее советскую эпоху восьмое десятилетие. Без малого сто лет скрыто под её обложкой.

В издание также включены литературные и публицистические произведения, принадлежащие перу авторов, родившихся или долгое время живших на Кубани и художественным словом отозвавшихся на события ушедшей эпохи: А. Знаменский «Красные дни», Ф. Гладков «Цемент», В. Ставский «Станица», В. Логинов «Дождь», А. Первенцев «Черная буря», И. Бойко «Мама» и др.

В начале 20-го века на волне съёмочного бума благодаря совершенствованию фототехники становится возможной ландшафтная съёмка, фотофиксация достопримечательностей населённых пунктов. Ныне это - бесценные свидетельства об архитектуре, укладе, и даже нравах ушедших времён.

В Тихорецке сохранению и воссозданию истории города, в том числе и визуальной, способствовали два ярких человека, безусловных патриота, два редактора – Григорий Авксентьевич Дзекун и Евгений Михайлович Сидоров. Во второй половине 20-го века, особенно в 1960-80-е годы, увлечение фотографией было практически всеобщим. Под домашние фотолаборатории приспосабливали всё, что только можно, ради удачного кадра изводили метры фотоплёнки. Конечно, качество домашних фото уступало профессиональным, но обострённое, особенное чувство родства с местом, где живёшь, дух времени ощущаются в снимках М. Сидорова, В. Глазунова, М. Вздыхалкина. В 1960-80 гг. в Тихорецке было несколько фотоателье: «Звёздочка», «Кристалл», «Силуэт», «Радуга». Находились они в парке Меньшикова, на центральной улице Октябрьской, в подвале жилого дома у рынка, причём, с условной специализацией: кабинетная фотография, портретная, детская. В праздники, и просто в погожие дни у главного памятника Тихорецка можно было сделать фото на память. Наверняка, в каждом семейном фотоархиве тихоречан есть такие фотокарточки.

В городском музее хранятся фотоподборки с видами Тихорецка 1960-70-х годов работы Ю. Попова, А. Короткова, А. Щербинина, А. Здорова, Н. Баранова, И. Красильникова, Е. Квитко, В. Мандражия, В. Горохова, Щербинина, В. Арнаутова, А. Горшкова. Именно эти фамилии чаще всего можно прочесть на снимках достопримечательностей города второй трети 20-го века. И все они - профессионалы и любители - являются бытописателями городской повседневности, это через объектив их фотоаппаратов мы сегодня видим облик прежнего Тихорецка. Более подробно об истории фотодела в нашем городе писала тихорецкий краевед Е. Казе. Газетный очерк «ОБЪЕКТИВная история глазами главного хранителя музейных фондов Елены Казе», опубликованный в газете Тихорецкие вести в 2014 году хранится в фонде сектора кубановедения центральной городской библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.

Старинные фотографии дают нам возможность взглянуть в прошлое, увидеть порой знакомые места и объекты в их первоначальном виде, соприкоснуться с историей. Сквозь облик прошлого угадываются черты нынешнего. В книге «Кубань родимая» приведены групповые фотографии учителей и учеников станицы Терновской начала прошлого века и группа лучших чтецов 2 «А» класса тихорецкой школы № 6 восьмидесятых годов. Может, кто то из читателей увидит знакомые лица?..

Уважаемый читатель, с представленными книгами Вы можете познакомиться в читальных залах центральной городской библиотеки им. М.Ю. Лермонтова и центральной детско-юношеской библиотеки.

Использованные источники:

1. Горленко, Т. Роллер Викентий Винцентович / Т. Горленко // Тихорецкие вести. – 2016. – 25 августа (№ 93). – С. 11.

2. Казе, Е. Объективная история глазами главного хранителя музейных фондов Елены Казе / Е. Казе // Тихорецкие вести. – 2014. – 26 июня (№ 68). - С. 4.

3. Квашин, С. Объективная история / С. Квашин // Тихорецкие вести. – 2014. – 24 июля (№ 80). - С. 9.

4. Пальчевский, Б.В. Фотография. Курс для начинающих / Б.В. Пальчевский. – Минск : Полымя, 1982. – 254 с.

5. Фотография // Большая Российская энциклопедия : в 35 т. / председ. науч.-ред. совета Ю.С. Осипов ; отв. ред. С.Л. Кравец. – Т. 33. Уланд-Хватцев. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 2017. – С. 509-510.

Составлено на основе представленных изданий.

Составитель - М.М. Кузьмина, зав. сектором кубановедения

ООЧ ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова